僕の家には様々な人が訪れます。

来訪者の方から「生活感がない」という感想を多く頂いたので記事にしてみました。けれども自邸を設計する際に「生活感をなくそう」と考えたわけではありません。目指したのは、あくまでも居心地のいい家です。

余計なものをそぎ落とし、空間に余白を残すことで暮らしにゆとりが生まれる。その積み重ねの結果として「生活感のない家」が「居心地のいい家」として形になったのだと思います。

今回は日常の煩雑さから解放される空間づくりの工夫や、生活感を感じさせないデザインのポイントを紹介していきます。

目次

■ 生活感の出るものは隠す工夫

■収納と家具のポイント

■素材と色を揃えて統一感をつくる

■照明と動線で心地よさを演出する

■ 暮らしやすさと美しさのバランス(まとめ)

■生活感の出るものは隠す工夫

生活感を強く感じさせる大きな要素として「キッチンやその周辺、テレビ、エアコン」などが挙げられます。これらは生活に欠かせない存在である一方、空間の印象を大きく左右するものでもあります。どのように隠すか、あるいは見せ方を工夫できるかが、暮らしやすさと「生活感のない家」を両立させる鍵になります。

・キッチンについて

最近はリビングやダイニングと一体化させたオープンキッチンが主流です。空間を広く見せられることが大きな理由のひとつでしょう。

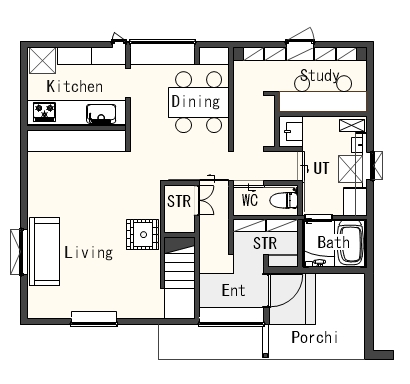

しかしオープンキッチンで生活感をなくすのは大変です。僕の家では、あえてキッチンを隠しリビングとダイニングを分けて配置しました。平面図上では決して広い空間ではありませんが、天井の高さを生かし、生活感のある物を見せない工夫によって、居心地のよい狭さを感じさせない空間を実現しています。

また、オープンキッチンには「子どもの様子を見守りやすい」という利点もあります。小さなお子さんがいる家庭では安心感につながりますが、これは子どもの年齢やライフスタイルによって最適解が変わるものです。成長段階に合わせて、オープンにするか隠すかを選択しましょう。

・TVについて

最近はテレビを置かない家庭が増えてきました。タブレットでNetflixなどの配信サービスを視聴したり、テレビの代わりにプロジェクターで壁に投影したりと暮らし方は多様化しています。

僕の家ではリビングにはテレビを置かず寝室にのみ設置しています。リビングからテレビをなくすことで、空間がすっきりとし落ち着いた居心地のよい場になりました。

・エアコンについて

僕の家ではエアコンは家具と一体になるように造作カバーで隠しています。見た目はすっきりしますが、冷暖房効率が下がるため賛否がある方法です。

北海道江別市に住んでいるため、エアコンの使用頻度がそれほど高くなく、多少効率が下がっても問題ないと判断しました。それでも暑い日にはカバーを開けて利用しています。

エアコンを隠すかどうかは、住んでいる地域の気候や住宅の断熱性能によって判断しましょう。デザイン性と機能性のバランスを考えることが大切です。

■収納と家具のポイント

生活感を強く感じさせる小さな物として「趣味の物、子どものおもちゃ、ペット用品」などがあります。これらをどう収めるかが重要です。

まず家具を購入する際に大切なのは雰囲気を統一することです。今は流行のデザインでも、時間が経てば印象は変わります。すべての家具を買い替えるのは現実的ではないため、長く使える自分に合った物で揃えるのがよいでしょう。

僕の家では、ダイニングテーブルは古い階段板を利用したビンテージ仕様で、椅子などは飛騨高山のキツツキ産業や天童木工、カリモク、カッシーナなどブランドは様々ですが、雰囲気の合うものを選んでいます。ブランドよりも全体の統一感を優先しました。

収納については「見せる収納」と「隠す収納」を分けることがポイントです。趣味の物はインテリアの一部として見せ、おもちゃやペット用品は取り出しやすさを重視して隠す収納に。収納家具は生活感が出やすいため購入の際は注意が必要です。

僕の家では収納家具が空間の雰囲気を崩さないよう、すべて造作家具に統一しました。そして「そこに置ける以上は物を増やさない」と決めることで、空間のバランスを保っています。

参考例として・・・

植物棚

植物ウォール

エアコン一体の水槽台

CD棚

寝室の本棚とTV棚

■素材と色を揃えて統一感をつくる

新築やリノベーションを考える際、多くの方がまず行うのはインターネットやInstagramなどのSNSで施工事例を検索することです。数多くの事例を見ることは参考になりますが、「あれも取り入れたい」と思うあまり、結果的に統一感のない空間になることも少なくありません。さらに流行のデザインは数年で古く感じられてしまう危険があります。

だからこそ大切なのは、「自分にとって心地よい空間の軸」を持つことです。流行に流されず、素材や色を揃えることで住まい全体に自然なまとまりが生まれます。

僕の家では、焦げ茶色に着色したベニアをメインに使い、クロスは落ち着きのあるベージュ寄りの白を採用しました。梁には古材を活かすことで、新材にはない深みを取り入れています。色味や素材を絞り込むことで、広くない空間でも落ち着いた雰囲気をつくることができました。

また、空間の印象に大きな影響を与えるのが床材です。床は面積が大きいため、色や素材によって部屋全体の印象が大きく変わります。濃い色は重厚感を、明るい色は広さや軽やかさを感じさせるなど、その効果は一目でわかります。床選びについては別の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

■照明と動線で心地よさを演出する

「生活感のない家」を考えるとき、見落とされがちなのが照明と動線です。

照明は単に明るさを確保するだけでなく、光の色や強さで空間の雰囲気を大きく変えます。僕の家では電球色のダウンライトとペンダントライトを使用し、生活感を感じさせる直管型の蛍光灯や派手なシーリングライトは避けました。光源を直接見せずに、壁や天井に反射させることで柔らかい光をつくり出しています。これにより、夜も落ち着いた空間が保たれます。間接照明やフロアランプなどもおすすめです。

また、動線も大切です。生活動線がスムーズであれば、物が出しっぱなしになることも減り、自然と整った印象になります。家事動線や子どもの動き方を意識して家具を配置することで、無理なく片付く家になります。

■暮らしやすさと美しさのバランス(まとめ)

「生活感のない家」と聞くと、どこか非日常的でストイックな暮らしを想像する方もいるかもしれません。しかし実際に目指すべきは、暮らしにくさを伴う“無理のある非日常”ではなく、毎日の生活の中で自然に心地よさを感じられる空間です。

生活感を排除しすぎれば、家は美術館のように整然としても住みにくくなってしまいます。逆に利便性だけを優先すれば、すぐに物があふれ、落ち着かない空間になってしまいます。大切なのは「美しさと暮らしやすさのバランス」を見極めることです。

僕の家でも、ただ隠す・ただ揃えるといった単純な工夫だけではなく、家族の暮らし方や習慣に合わせて調整しています。例えば、よく使う物は隠しながらも取り出しやすい場所に置く、ライフスタイルに合わせてキッチンの配置を考える、家具はテイストを揃えつつも座り心地や使い勝手を優先するなど。小さな工夫の積み重ねが、結果的に“生活感を感じさせない”心地よい空間をつくり出しているのだと思います。

つまり「生活感のない家」とは、生活を不自然に覆い隠す家ではなく、生活そのものが美しく映える家。暮らしやすさを土台に、美しさを重ねていくことで、無理なく続く空間が実現できるのです。

笠井啓介

■最初に読んでほしい関連記事

■関連記事